「いとこ」を漢字で書く場合、性別や年齢に応じて使い分けが可能です。

例えば、自分から見て、年上の男性のいとこの漢字は「従兄」、年下の男性なら「従弟」、年上の女性は「従姉」、年下の女性は「従妹」と書きます。

また、複数人をまとめる場合は「従兄弟」「従姉妹」と表現したり、義理のいとこには「義従兄弟」「義従姉妹」と書くことも。

日常では、ひらがなで書かれることも多いです。

いとこの漢字表記の基本と一覧

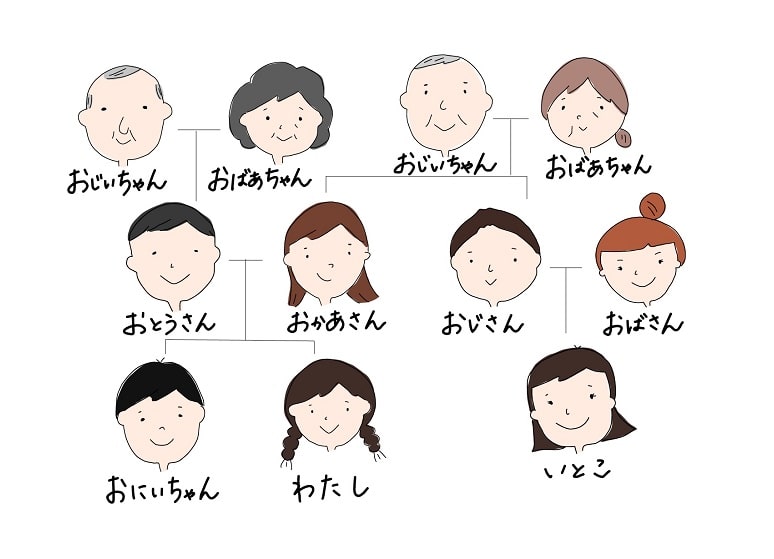

「いとこ」とは、親の兄弟姉妹の子(親から見た甥や姪)を指す言葉ですが、漢字での表記には様々な形が存在します。

「いとこ」を漢字で表記する際の鉄則は、「自分を基準にする」ということです。

自分といとこの関係(年齢や性別)に応じて、適切な漢字を選びましょう。

いとこを漢字で表す場合、主に「従兄」「従弟」「従姉」「従妹」が使われます。

漢字表記を使うことで、誰を指しているかが明確になり、親族間の関係理解がよりスムーズになります。

公的な書類や家系図では漢字表記が好まれますが、手紙や日常の文章ではひらがなで「いとこ」と書かれることも多いです。

「いとこ」の漢字を一覧にまとめると、以下のようにたくさんの種類があることがわかります(すべて「いとこ」と読みます)。

二文字:個々のいとこを指す

- 従兄:年上の男性のいとこ

- 従弟:年下の男性のいとこ

- 従姉:年上の女性のいとこ

- 従妹:年下の女性のいとこ

三文字:複数人や男女混合を指す場合

- 従兄弟:複数の男性のいとこ

- 従姉妹:複数の女性のいとこ

- 従兄妹:自分より年上の男性と年下の女性のいとこ

- 従姉弟:自分より年上の女性と年下の男性のいとこ

- 従兄姉:複数の年上の男女のいとこ

- 従弟妹:複数の年下の男女のいとこ

五文字:総称的に使われる場合

- 従兄弟姉妹:いとこ全体の総称として使われることがあります。

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

二文字(従兄/従弟/従姉/従妹):個々のいとこを指す

一人の「いとこ」を指定する場合、2文字の漢字を使用します。

そのいとこが自分より「年上か年下か」、さらには「男性か女性か」に基づいて、次のように漢字を使い分けます。

- 従兄:年上の男性のいとこ

- 従弟:年下の男性のいとこ

- 従姉:年上の女性のいとこ

- 従妹:年下の女性のいとこ

例えば、あなたが20歳で、いとこが23歳の女性の場合は、年上なので「従姉」と表記します。

15歳の男性の場合は、年下なので「従弟」となります。

これはわかりやすいのではないでしょうか。

同じ年生まれの「いとこ」との関係性の表現

もし自分と同じ年に生まれた「いとこ」がいる場合、誕生日が早い方を「兄」や「姉」として扱います。

例えば、あなたが2005年5月10日生まれで、いとこの男性が同じ2005年5月15日生まれの場合、誕生日が後のいとこは「従弟」と表記します。

三文字(従兄弟/従姉妹/従兄妹/従姉弟):複数人や男女混合を指す場合

次に、複数のいとこを漢字で表す場合について、詳しく見ていきましょう。

- 従兄弟:複数の男性のいとこを表す

- 従姉妹:複数の女性のいとこを表す

- 従兄妹:自分より年上の男性と年下の女性のいとこ

- 従姉弟:自分より年上の女性と年下の男性のいとこ

- 従兄姉:複数の年上の男女のいとこを表す

- 従弟妹:複数の年下の男女のいとこを表す

複数のいとこの例

あなたのいとこの女性たちをまとめて指す場合、「従姉妹たちはみんな集まりました」と書くことができます。

また、あなた(女性:25歳)と、いとこ(女性:23歳)の二人のことを指す場合、「従姉妹」と書くこともできます。

「従兄妹」と書く例

- 自分が24歳

- いとこの兄弟が、25歳(兄)と23歳(妹)

上記の場合、自分から見てこの二人は「従兄妹」と表します。

また「従兄妹」は「ジュウケイマイ」と発音することもあります。

表記はいろいろ

複数のいとこを指す場合、その表記は状況に応じて異なることがあります。

たとえば、自分より2歳年下の従妹と4歳年下の従弟がいた場合、自分を基準に「従妹弟」とも、その兄弟を指して「従姉弟」とも書けます。

いとこの漢字表記は造語であるため、どちらの表記も正しいとされています。

五文字(従兄弟姉妹):総称的に使われる場合

- 従兄弟姉妹:全てのいとこを総称してこのように書くことがあります。漢字五文字のいとこの表記はあまり日常的ではありませんが、家系図や冠婚葬祭の案内など、全員をまとめて指す場面で見かけるかもしれません。

義従兄弟とは(義従兄/義従姉/義従弟/義従妹)

義従兄弟とは、配偶者のいとこや婚姻によって親族関係になった人を指します。

配偶者や義理のいとこを漢字で表す場合、次のような使い分けがあります。

- 従兄の配偶者 → 義従姉(義理の従姉)

- 従弟の配偶者 → 義従妹(義理の従妹)

- 従姉の配偶者 → 義従兄(義理の従兄)

- 従妹の配偶者 → 義従弟(義理の従弟)

たとえば、あなたが30歳で、32歳の従兄が28歳の女性と結婚している場合、この女性は年齢ではあなたより下ですが、従兄の妻という立場から「義従姉」と呼ばれます。

兄の配偶者の場合は「姉」・弟の配偶者の場合は「妹」・姉の配偶者の場合は「兄」・妹の配偶者の場合は「弟」の漢字を使うということですね。

文章や家系図にこうした表記を加えることで、誰の配偶者か、どの立場の人かが一目で分かります。

読み方のポイント(「いとこ」が基本)

「いとこ」の読み方

これまでご紹介した「従兄」「従兄弟」「従姉妹」「義従兄弟」などは、全て「いとこ」と読みます。

音読みの「じゅうけいてい」などは辞書にありますが、日常で使われることはほとんどありません。

文章や家系図では、読みやすく統一するために「いとこ」と読むのが一般的です。

ひらがな・カタカナ表記

手紙や日常の文章では、「いとこ」とひらがなで書くことが一般的です。

文章の雰囲気や柔らかさに応じて使い分けることで、読みやすさや親しみやすさが増します。

いとこの使い分けのポイント

男女による使い分け

従兄/従弟/従姉/従妹を使い分けることで、性別を明確にできます。

文章で正確に示す場合には、漢字で年齢や性別の情報を示すことで、読み手がすぐに理解できるようになります。

年齢による使い分け

年上・年下によって使い分けができます。

たとえば、年上の従兄は尊敬を込めて「従兄」と書き、年下の従弟は親しみを込めて「従弟」と書きます。

年齢差を意識して書くことで、文章や家系図での関係性がより正確になります。

地域による表記の違い

今回の説明は、いとこの漢字の使い方についての基本的な考え方を紹介しています。

実際には、地域や場合によって少し違うことがあります。

たとえば、年下のいとこの配偶者が自分より年上の場合、概念上は「義理の従弟(従妹)」となることもありますが、年齢や礼儀を考えて「義理の従兄(従姉)」と書く地域もあります。

迷ったときは、家庭や地域の決まりを確認したり、冠婚葬祭の場では担当者に相談したりするとよいでしょう。

地域ごとの違いを知ることで、家族間の誤解を防ぎ、文章の正確性を高められます。

関連用語と親族関係

「いとこ」と「はとこ」との違い

「いとこ」の子どもは「はとこ(再従兄弟・再従姉妹)」と呼ばれます。

「はとこ」と「いとこ」の違いは、親族関係の親等にあります。

「いとこ」は自分の親の兄弟姉妹の子どもですが、はとこはさらに一親等離れた関係です。

家庭や地域によっては、日常ではあまり「はとこ」と呼ばず、単に「いとこの子」として扱うこともあります。

「いとこ」と「兄弟姉妹」との違い

兄弟姉妹は、家族の中で親から直接つながる近い関係にあたり、血縁がより近い関係です。

一方で、いとこは親の兄弟姉妹の子(親から見た甥や姪)を指す

親から少し離れた関係にあるため、血縁は少し離れます。

まとめ

「いとこ」を表す漢字は合計11種類あり、個々のいとこや複数のいとこを表す際には「自分基準」が基本となります。

よく使われる「いとこ」の漢字は以下のようになります。

- 従兄:自分より年上の男性のいとこ

- 従弟:自分より年下の男性のいとこ

- 従姉:自分より年上の女性のいとこ

- 従妹:自分より年下の女性のいとこ

自分より年上のいとこには「従兄・従姉」を使い、年下のいとこには「従弟・従妹」を使用します。

どのように表記するか迷った場合は、いつも「自分を基準に」考えてみると良いでしょう。